メンバー

主任研究者/准教授

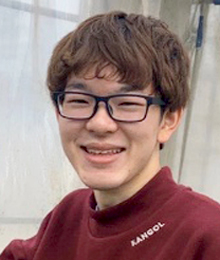

雨森 賢一Ken-ichi Amemori

主任研究者/准教授

計算論的神経科学の分野で研究を始めた後、現在では霊長類を用いた神経生理学の分野に従事しています。マカクザルの前帯状皮質、前頭前皮質、大脳基底核の研究をやってきました。他には、情動、意思決定、価値判断に興味があります。Researchのページで詳しい研究内容を説明しています。

- 略歴

- 2020年 - 現在 京都大学 高等研究院 ヒト生物学高等研究拠点 特定拠点准教授・主任研究者

2017年 - 2020年 京都大学 白眉センター/霊長類研究所 特定准教授

2009年 - 2017年 マサチューセッツ工科大学 マクガヴァン脳研究所 リサーチサイエンティスト

2005年 - 2009年 マサチューセッツ工科大学 マクガヴァン脳研究所 ポストドクトラルアソシエイト/フェロー

2002年 - 2005年 北海道大学大学院医学研究科 助手

2001年 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 博士後期課程修了

1997年 京都大学 総合人間学部 卒

助教

加藤利佳子Rikako Kato

助教

学生時代に、眼球運動の運動シグナル生成のための脳幹の神経機構が、コンピューターの基盤の如き美しい回路理論であることに魅せられて、神経生理学を自身の研究分野として選択。現在は、経験による学習に伴う神経回路の動的変化の理論を美しく組み上げることを目指している。

- 略歴

- 筑波大学大学院医学研究科博士課程修了(2003年)後、フランスのCollege de Franceにて、2年間サッケードの駆動経路の研究を行う(2003年〜2005年)。帰国後は、生理学研究所 認知行動発達研究部門(伊佐正研究室)にて、視覚意識の仕組みを明らかにするために、盲視現象の神経回路の同定を行う(2005年〜2016年)。その後、京都大学に異動、強化学習の調節に関わる線条体の活動の研究を開始する(2016年〜2020年)。さらに情動の調節機構の研究に取り組むために、2021年度よりASHBi 雨森Gの現職に就く。

- 主要論文

- 1. Kato, R., Zeghbib, A., Redgrave, P., and Isa, T. (2021) Visual instrumental learning in blindsight monkeys. Sci Rep. 2021.Jul 20; 11(1):14819.

2. Kato, R., Hayashi, T., Onoe, K., Yoshida, M., Tsukada, H., Onoe, H., Isa, T., and Ikeda, T. (2021)

The posterior parietal cortex contributes to visuomotor processing for saccades in blindsight macaques. Commn. Biology. (4), 278

3. Kinoshita, M., Kato, R., Isa, K., Isa., Kobayashi, Kenta, Kobayashi, Kazuto, Onoe, H., and Isa, T. (2019) Dissecting the circuit for blindsight to reveal the critical role of pulvinar and superior colliculus. Nat Commun. 10(1):135.

4. Yoshida, M., Itti, L., Berg, DJ., Ikeda, T., Kato, R., Takaura, K., White, BJ., Munoz, DP., and Isa, T. (2012) Residual attention guidance in blindsight monkeys watching complex natura scenes.

Curr. Biol. 22(15): 1429-34.

5. Kato, R., Takaura, K., Ikeda, T., Yoshida, M., and Isa, T. (2011) Contribution of the retino-tectal pathway to visually guided saccades after lesion of the primary visual cortex in monkeys.

Eur. J. Neurosci. 33(11):1952-60.

特定研究員

雨森 智子Satoko Amemori

特定研究員

統合失調症やうつ、不安障害などの精神疾患を引き起こす神経メカニズムの解明とその治療法の開発を目指し研究を行っています。具体的には、神経生理学・神経解剖学・遺伝学的手法を駆使し、ヒトと相同な脳構造を持つ霊長類を用いて、大脳皮質―大脳基底核回路と不安を伴う意思決定への関わりを研究しています。

- 略歴

- 北海道大学大学院医学研究科で医学博士号を取得(2007年)。米国マサチューセッツ工科大学マクガヴァン脳研究所でポストドクトラルアソシエイト(2009年)、その後リサーチサイエンティスト(2014年)。京都大学霊長類研究所研究員(2020年)を経て現職。

オ ジョンミンJungmin Oh

特定研究員

Motivation: What drives us to act? I am currently focusing on the primate ventral striatum(vStr), which are thought to regulate motivation. Particularly, I tried to examine the vStr neuronal activities under motivational conflict situation such as approach-avoidance (Ap-Av) conflict (e.g., Would you get a job offer with high salary but heavy work?) and a causal influence of the vStr activity in motivation.

- 略歴

- モデル植物を用いた後成遺伝学(Epigenetics)を研究テーマとし、Seoul National University(Seoul, Republic of Korea)で学士号取得(2017)。その後、日本政府文科省国費留学生(MEXT)として京都大学大学院理学研究科生物科学専攻(霊長類学・野生動物系)に入学(2018)、京都大学霊長類研究所(愛知県)統合脳システム分野に所属しニホンザルの脳神経機能を研究テーマに修士号を取得(2020)。現在は京都大学高等研究院ASHBi雨森グループにて博士後期課程を続けている。

博士課程大学院生

伊東 諒Ryo Ito

博士課程大学院生

我々の行動はしばしば情動によって変化します。このようなこころの揺れ動きには、脳のどのような働きが関係しているのでしょうか。私は、情動が行動に及ぼす影響について、実験と理論の両側面に興味があります。現在は、不安が引き起こす不確実性回避の神経基盤とその行動の定量化について興味を持って研究を行っています。

- 略歴

- 東北大学理学部物理学科を卒業し、学士(理学)を取得(2021年)。京都大学大学院 情報学研究科 システム科学専攻 論理生命学研究室に入学後、ASHBi雨森グループに研究参画し現在に至る。修士(情報学)。京都大学大学院教育支援機構奨励研究員(令和5年度)。日本学術振興会特別研究員(DC2)(令和6,7年度)。

研究生

万 芷晴Zhiqing Wan

研究生

Nelson BrocheNelson Broche

研究生