マウスモデルで細胞老化のメカニズムに迫る

老化細胞が周囲の細胞に与える影響

曽我部裕子研究員 (CiRA未来生命科学開拓部門、京都大学大学院医学研究科)、山田泰広教授(東京大学大学院医学系研究科)、山本拓也教授 (CiRA未来生命科学開拓部門、京都大学ASHBi、理化学研究所AIP)らの研究グループは、細胞老化注1)が誘導された細胞(以下、老化細胞)が体内で周囲の細胞に与える影響について、その詳細なメカニズムを明らかにしました。

これまで、培養細胞を用いた研究では、老化細胞が分泌する物質(SASP:senescence-associated secretory phenotype注2))が周囲の正常細胞の細胞老化を誘導することが示唆されていました。しかし、体内の組織において、わずかな数の老化細胞がどのようにして全身の個体老化に寄与するのか、その詳細は明らかになっていませんでした。

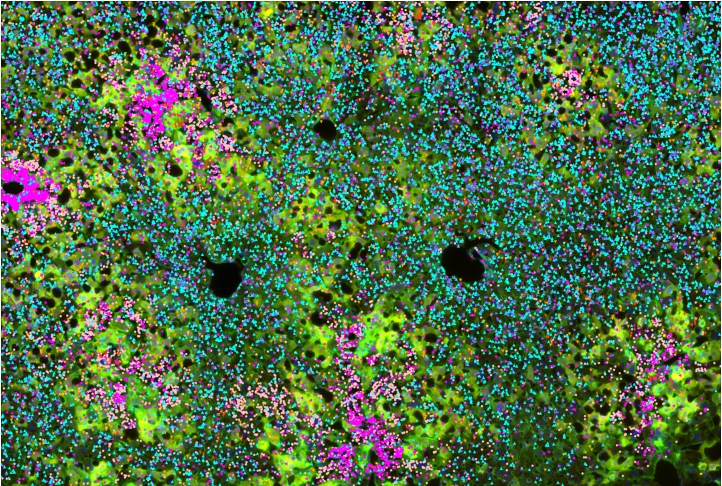

本研究では、特定のシグナル伝達経路を人為的に活性化し、生体内で老化細胞を可視化・追跡できる新たなマウスモデルを開発しました。このモデルを用いて、細胞老化が個体の加齢現象と密接に関連していることを明らかにしました。さらに、細胞老化の様態は組織の種類や誘発因子によって異なること、同じ種類の細胞であっても多様な反応を示すことを発見しました。特に肝臓においては、マクロファージ注3)が分泌する炎症性サイトカイン(IL-1B)が周囲の細胞の細胞老化を促進すること示し、細胞老化の伝播メカニズムの一端を解明しました。

本研究で開発したマウスモデルは、生体内における細胞老化の動態を個体レベルで解析・操作できる強力なツールであり、細胞老化の基本原理の理解と、老化関連疾患に対する新たな治療戦略の基盤となることが期待されます。

この研究成果は2025年7月11日18:00(日本時間)に「Nature Aging」で公開されました。

用語説明

注1) 細胞老化:様々なストレスを受けた細胞が分裂を不可逆的に停止し、SASP因子(注3)を分泌するようになる現象。がん抑制や組織修復などの働きを持つ一方で、様々な病気の原因にもなると考えられている。

注2) SASP(細胞老化随伴分泌現象:Senescence-Associated Secretory Phenotype):老化細胞が分泌する様々な物質の総称。これらの物質は、炎症を引き起こしたり、周囲の細胞の細胞老化を促進したりするなど、多様な影響を体に与えることが知られている。

注3) マクロファージ:体内に存在する免疫細胞の一種で、「食べる細胞」とも呼ばれる。ウイルスや細菌などの異物を排除したり、細胞の残骸を処理したり、炎症反応に関わったりする。

書誌情報

Sogabe, Y., Shibata, H., Kabata, M., Tanaka, A., Mitsunaga, K., Sunadome, K., Nakajima-Koyama, M., Hirano, M., Nishida, E., Woltjen, K., Seno, H., Yamada, Y., & Yamamoto, T. (2025). Characterizing primary and secondary senescence in vivo. Nature Aging. https://doi.org/10.1038/s43587-025-00917-y