腎臓病の予後を予測する新規障害マーカーの発見

腎障害と共に三次リンパ組織は成熟する

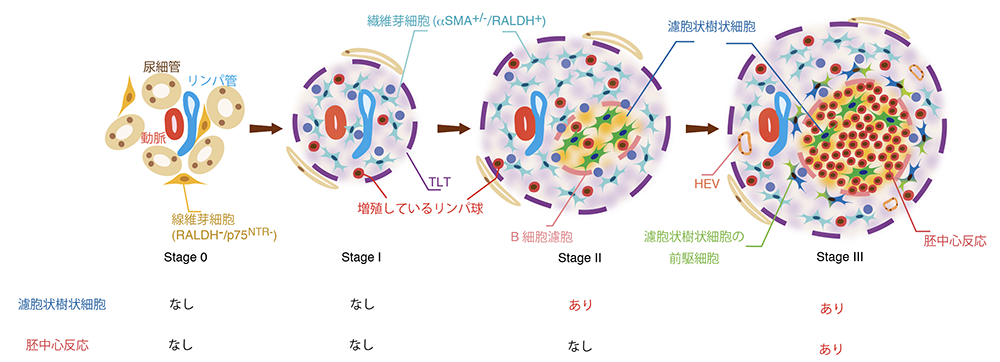

腎臓の三次リンパ組織は基礎疾患の種類を問わずいくつかの成熟過程を踏んで段階的に成熟し、その成熟度(TLT stage)は腎障害が重篤なほど進行し、免疫抑制剤などの介入で元に戻すことが可能である。

概要

現在血液透析患者数は年々増加し、医療的にも社会的にも大きな問題になっています。高齢者の腎臓病は若年者と比べて治りにくいと言われていました。京都大学大学院医学研究科 柳田素子 教授(腎臓内科学講座、兼:京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(ASHBi)主任研究者)、佐藤有紀 同特定助教(同講座・MIC TMKプロジェクト)らの研究グループはこの原因解明に取り組み、高齢マウスの腎臓病では腎臓の中に「三次リンパ組織」(リンパ節のような組織)ができることで炎症が遷延し、腎臓が修復できなくなることを発見していました。三次リンパ組織は他の様々な腎臓病でも誘導されることが知られていましたが、その評価系が存在しない為、臨床的意義は不明でした。今回本研究グループは三次リンパ組織が様々な成熟段階で存在することを明らかにし、成熟度に基づいた三次リンパ組織のステージ分類を新たに確立し、本ステージがヒト・マウス腎臓において腎臓病の障害度を反映すること、治療により可逆性があることを明らかにしました。本知見は三次リンパ組織が新規腎予後マーカーとなる可能性を示すものであり、腎臓病のより効率的な治療介入の可能性を開くものです。

本研究成果は、2020年5月22日に国際学術誌「Kidney International」にオンライン掲載されました。

1.背景

現在血液透析患者数は年々増加し、医療的にも社会的にも大きな問題になっています。高齢者の腎臓病は若年者と比べて治りにくいことが分かっていますが、本研究グループはこの原因解明に取り組み、高齢マウスの腎臓病では異常な箇所に生ずるリンパ組織である「三次リンパ組織」が腎臓内に誘導されることで炎症が遷延し、腎臓の修復不全が起きることを以前に見出しました。三次リンパ組織は高齢者の腎臓病以外にも様々な腎臓病でも誘導されることが知られていましたが、その診断的価値については一定の結論は得られていませんでした。この背景には、これまでの三次リンパ組織の既報の多くが観察範囲の限られた腎臓の針生検を用いた解析に基づいたものであり十分な解析がなされていなかったこと、解析で得られた知見を検証するための三次リンパ組織の動物モデルが無かったことなどが考えられ、結果として三次リンパ組織の理解が不十分であるがゆえにその評価系が確立されていなかったことが最大の原因と考えられていました。

2.研究手法・成果

今回本研究グループは、ヒト腎臓三次リンパ組織の統合的な理解を得る目的で、独自に開発したマウスの三次リンパ組織誘導モデルの解析、および外科的に切除された高齢者(60歳以上)腎細胞癌69症例(京大病院)の背景腎臓と、内科的治療では症状が改善せず腎臓の外科的切除を余儀なくされた腎盂腎炎116症例(ドイツ・アーヘン工科大学との国際共同研究)の組織解析を行い、ヒトにおける腎三次リンパ組織の組織評価系の構築に取り組みました。

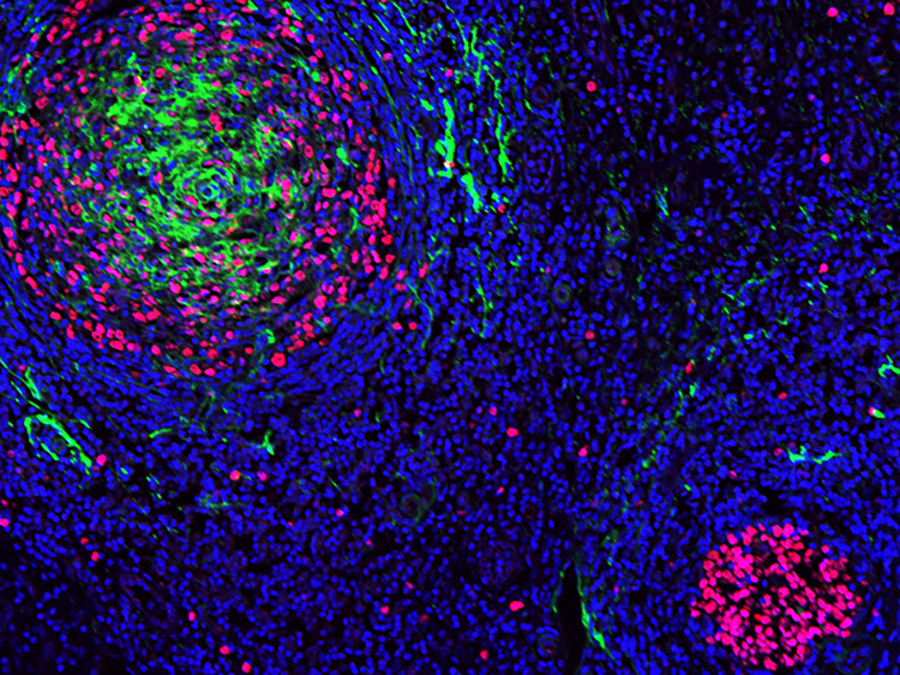

高齢マウスに腎障害を引き起こすと、三次リンパ組織は障害後慢性期から腎臓内に誘導され始め、その後次第に拡大すると共に質的な成熟を果たします。三次リンパ組織は最初T細胞とB細胞2が明瞭な区別なく混在した集合体として発生します(stage 1 三次リンパ組織)が、その後内部に濾胞状樹状細胞3が誘導され、その細胞領域と一致してB細胞領域が形成されます(stage 2 三次リンパ組織)。さらに時間が経過すると一部のB細胞領域内に胚中心反応4が観察されるようになります(stage 3 三次リンパ組織)。興味深いことに軽度腎障害では未熟な段階で三次リンパ組織の成熟停止が起きるのに対して、重篤な腎障害では成熟度の高い三次リンパ組織まで誘導されることが確認されました。

さらに免疫抑制剤による介入により三次リンパ組織が顕著に縮小するとともに、そのステージが低下する(可逆性がある)ことも明らかにしました。

実際にヒト腎盂腎炎の組織解析を行ったところ、腎臓に様々な成熟段階の三次リンパ組織が同時多発しており、組織障害が重篤な部分ではより成熟度の高い三次リンパ組織が認められる一方で、障害が軽度な部位では三次リンパ組織の誘導は目立たず、形成された三次リンパ組織にも未熟なものの割合が高いことが確認されました。さらに高齢者の解析においても、慢性腎臓病合併症例は非合併症例と比較して三次リンパ組織の数は有意に多く、より成熟度の高い三次リンパ組織の割合が多いことが確認されました。興味深いことに、三次リンパ組織は基礎疾患の種類を問わず、同じ解剖学的部位に同じ成熟段階を経て誘導されることも明らかにしました。

以上より、三次リンパ組織の成熟度は腎臓の組織障害度を反映する新規腎障害組織マーカーとなり、治療介入の効果判定にも有用である可能性が示されました。

3.波及効果、今後の予定

腎臓内科の診療では高齢者の腎臓病のみならず、ループス腎炎や血管炎、IgA腎症、移植の拒絶腎臓など三次リンパ組織が誘導される疾患は非常に多いですが、その病態生理には不明な点が多く、満足のいく治療成績を得られていないのが現状です。今回三次リンパ組織を軸とした新たな腎臓病の評価系を確立したことによって、様々な腎臓病の病態解明につながり、重症度評価・治療法の選定などを含めた腎臓病の日常診療が前進することが期待されます。

本研究の成果を今後発展させることで、腎臓病の診療に役立てていきたいと思います。

4.研究プロジェクトについて

本研究は、以下の資金の援助を受けて行われました。

- AMED-CREST 適応・修復「腎臓病において組織障害と修復を制御する微小環境の解明と医学応用」

- AMED個体・臓器老化研究拠点「腎臓内微小環境の加齢性変容の分子的定義付けと可視化にもとづく老化制御メカニズムの解明」

- AMEDシーズA等

用語解説

- 腎盂腎炎:膀胱から腎臓に細菌が侵入することによって引き起こされる腎盂および腎臓の感染症のこと。 ↩︎

- T細胞・B細胞:白血球に属するリンパ球という免疫細胞。互いに協力して活性化し免疫応答を引き起こす。 ↩︎

- 濾胞状樹状細胞:リンパ組織でB細胞の生存・活性化を補助する間質細胞。 ↩︎

- 胚中心反応:B細胞が自身の産生する抗体の性能を高める反応。 ↩︎

研究者のコメント(特定助教・佐藤有紀)

これだけ医学・医療が発展した現代においても腎臓病の病態は不明な点が多く、その進行を止めることができません。腎臓病は長い年月をかけて進行し、患者さんはその過程で様々な生活制限を余儀なくされ、未来に対する不安と向き合いながら日々を過ごすことになります。こうした現状を少しでも改善できるように、病気の根本的な原因解明を目指して引き続き研究・診療に取り組んでいきたいと思います。

論文書誌情報

| タイトル | Developmental stages of tertiary lymphoid tissue reflect local injury and inflammation in murine and human kidneys(ヒト・マウス腎三次リンパ組織の成熟度は腎障害と炎症を反映する) |

|---|---|

| 著者 | Yuki Sato, Peter Boor, Shingo Fukuma, Barbara M. Klinkhammer, Hironori Haga, Osamu Ogawa, Jürgen Floege and Motoko Yanagita |

| 掲載誌 | Kidney International |

| DOI | https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.02.023 |